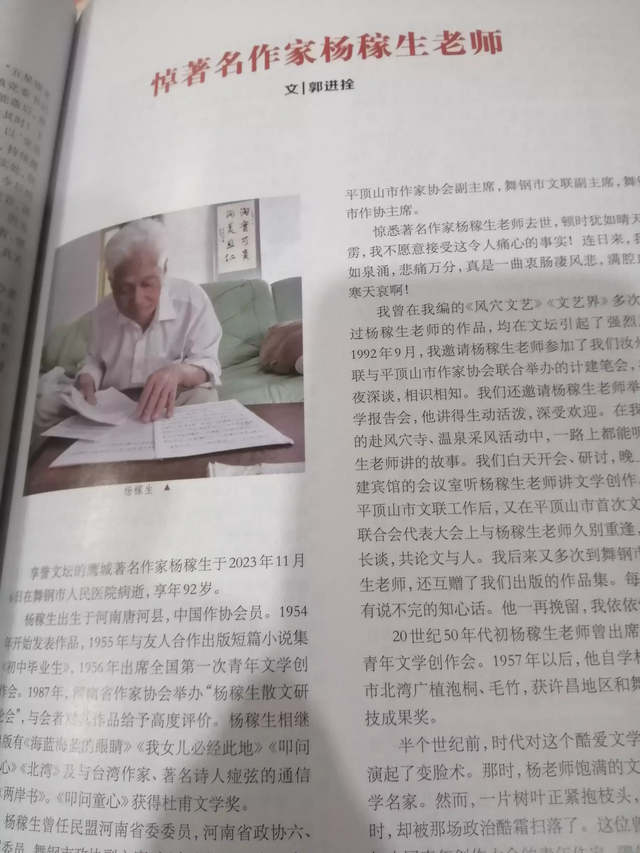

郭进拴|悼著名作家杨稼生老师

享誉文坛的鹰城著名作家杨稼生先生于2023年11月6日在舞钢市人民医院病逝,享年92岁。

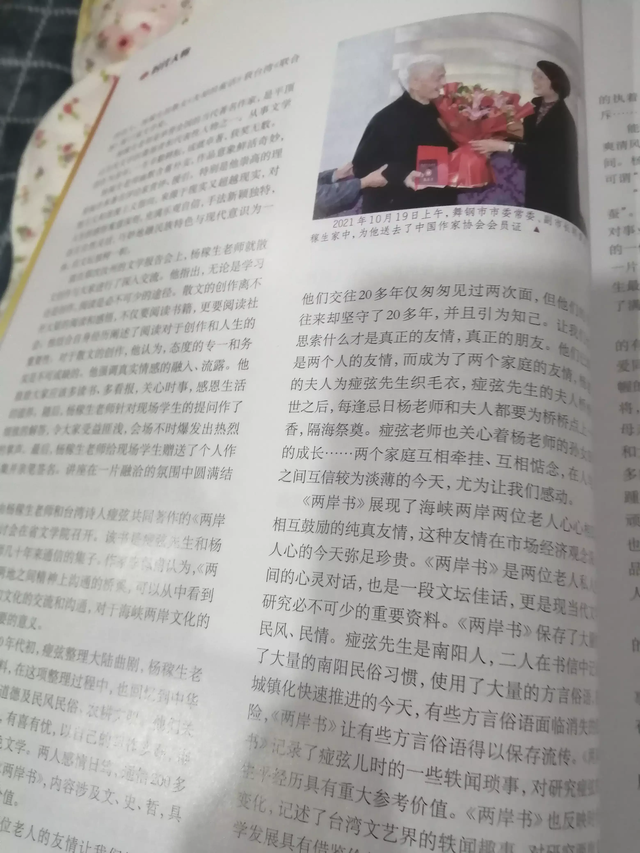

杨稼生出生于河南唐河县,中国作协会员。1954年开始发表作品,1955年与友人合作出版短篇小说集《初中毕业生》,1956年出席全国第一次青年文学创作会。1987年,河南省作家协会举办“杨稼生散文研论会,”与会者对其作品给予高度评价。杨稼生相继出版有《海蓝海蓝的眼睛》《我女儿必经此地》《叩问童心》《北湾》及与台湾作家、著名诗人痖弦的通信集《两岸书》。《叩问童心》获得杜甫文学奖。

杨稼生曾任舞钢市政协副主席、平顶山市作家协会副主席、舞钢市文联副主席、舞钢市作协主席。

惊悉著名作家杨稼生去世,顿时犹如晴天霹雳,我一下子惊得目瞪口呆。我怀疑是自己耳朵出了问题——听错了。是啊!像杨稼生老师这样的好人怎么会死呢?

我不愿意接受这令人痛心的事实!

连日来,我泪如泉涌,悲痛万分,真是一曲衷肠凄风悲,满腔血泪寒天哀啊!

我曾在我编的《风穴文艺》《文艺界》多次编发过杨稼生先生的作品,均在文坛引起了强烈反响。1992年9月,我邀请杨稼生老师参加了我们汝州市文联与平顶山市作家协会联合举办的计建笔会,我们彻夜深谈,相识相知。我们还邀请杨稼生老师举行了文学报告会,他讲得生动活泼,深受欢迎。在我们组织的赴风穴寺、温泉采风活动中,一路上都能听到杨稼生老师讲的故事。我们白天开会、研讨,晚上就在计建宾馆的会议室听杨稼生老师讲文学创作。我调到平顶山市文联工作后,又在平顶山市首次文学艺术界联合会代表大会上与杨稼生老师久别重逢,我们彻夜长谈,共论文与人。我后来又多次到舞钢市看望杨稼生老师,还在他家里吃捞面条,我们还互赠了我们出版的作品集。每次相聚,都有说不完的知心话。他一再挽留,我依依惜别。

杨稼生老师祖籍河南省南阳市唐河县,1963年到舞钢市工作生活至今。民盟盟员。曾任民盟河南省委委员,河南省政协六、七两届委员,舞钢市政协三、四两届副主席。河南散文学会理事。

上世纪五十年代初杨稼生曾出席全国第一次青年文学创作会。1957年以后,自学林业,在舞钢市北湾广植泡桐、毛竹,获许昌地区和舞钢市重大科技成果奖。

半个世纪前,时代对这个酷爱文学的新秀,突然演起了变脸术。那时,杨老师饱满的文学理想直指文学名家。因为动机有点白转,就少了红尘滚腾,少了对世事的圆滑和防范。一片树叶正紧抱枝头,期待蓬勃向上时,却被那场政治酷霜扫落了。这位曾和茅盾一起与会中国青年创作大会的青年作家,骤然经历了从中国文学高端,一下子坠到低谷的命运蹦极。理想的断层上,他没有惊魂动魄,呼天唤地,却有很实味的文字:口渴难耐,看见山垭上有一片绿,布满红丝的眼睛潮润了。经常衣衫单薄,几乎赤身挡风,不暖和。用舌头舔碗,舔净了不用刷碗。人生的梦太长太远,我的前半生是栽树,后半生是写作。种子和树苗,赶不走豁牙的小妞,以后也会有自已的长岭,自已的扁担。可以看到他在北湾的苦,也看到他在北湾的淡定。想像里的一介远客行,对山重水复是那么陌生,怅然。可身心和行李已经到此,就先放下过往,慢慢顺着沟埂走进山风。与山水旅游者不同的是,他没有一丝儿的观景兴趣。他衣衫单薄,人还有点饿,前边是世人无法想像的艰苦磨难,等着他去品味。用落魄山野来诠示杨老的当时,正好不多不少。可是大自然是亲切的,那远离政治,奸诈缺席的山旮旯,终是以小溪和竹林的温存,以庄园山水的亲和力,张开了翠绿的怀抱,拥围了落魄文人。此后,又包扎抚慰着他,感染同化着他,让杨老飘在高处的心,慢慢着陆。他写道:北湾的大山挡了外边的尘埃,让我清净安居这些年。